視覚は愛犬と飼い主さんにとっても大切なコミュニケーションツールの一つです。目が合うことによりお互いにオキシトシンというホルモンが放出されるという報告があります。オキシトシンは幸せを感じるホルモンです。つまり目が合うとお互いに幸せな気持ちになるという事ですね。ところが犬の目の病気は進行すれば失明することもあり、早期発見・早期治療が重要になります。飼い主さんが知っておきたい病気の種類やセルフチェックの方法、目を守る生活習慣などを八ツ木の丘動物病院の青木先生に答えていただきました。

青木 進士 先生

八ツ木の丘動物病院

目次

犬の目の構造と役割

犬と人間の目にはどのような違いがありますか?

犬と人間の目にはどのような違いがありますか?

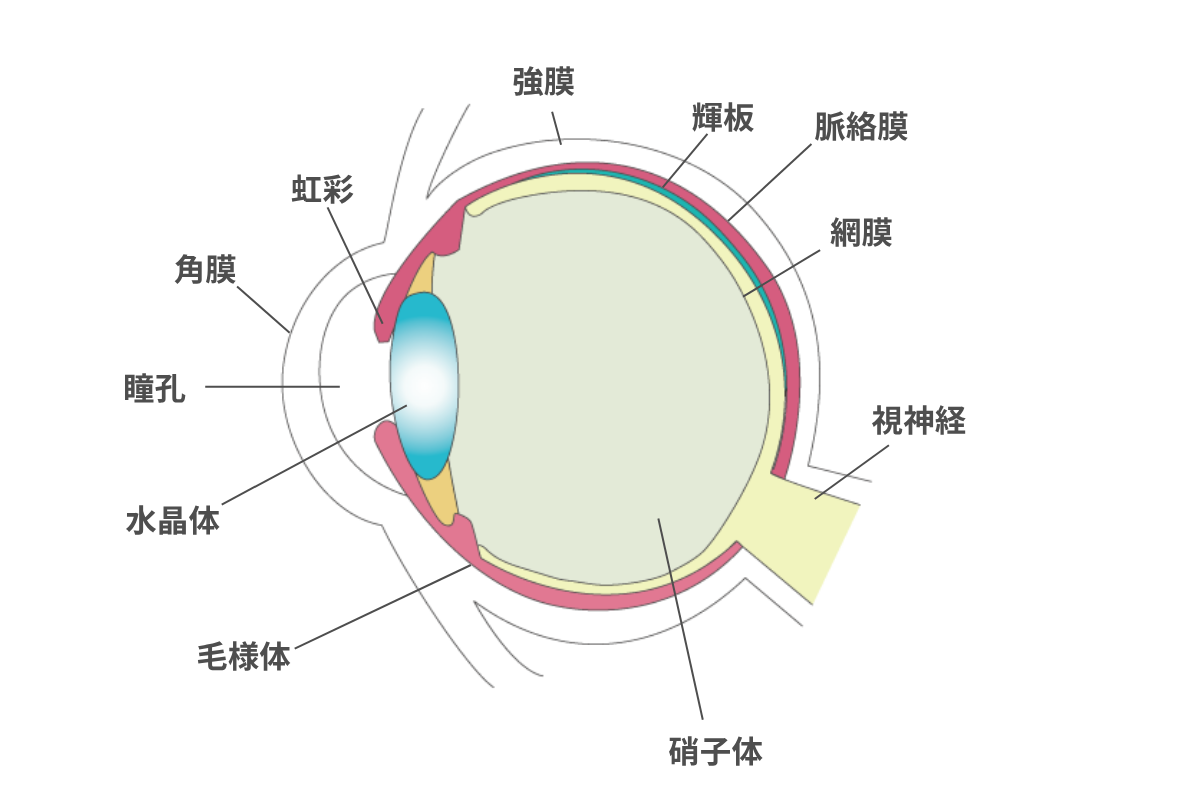

目はカメラの構造とよく似ていて、パーツにたとえると、シャッター=まぶた、レンズカバー=角膜、絞り=虹彩、レンズ=水晶体、ピント合わせ=毛様体、フィルム=網膜、カメラのボディ=強膜、といった役割が当てはまります。

犬と人間の基本的な目の構造と役割はほぼ同じです。見えるしくみは、光が角膜から入って水晶体と硝子体を通り、網膜に集められて電気信号に変わり、視神経を通って脳に伝わり、画像として認識されるわけです。ただし、動物種の生態によって機能などに違いがあります。

(1)暗いところでもよく見える

眼球に対する角膜(黒目)の割合が人間は2~3割ですが、犬では光を取り込みやすいように5割を超えます。だから犬は人間と違って白目がほとんど見えませんよね。光を取り込んだあと、網膜のさらに奥にある「輝板(きばん/別名:タペタム)」という反射板が光を跳ね返すことで、もう一度網膜に光が届きます。これにより暗闇でもものが見えやすくなります。ちなみに、猫の目が夜間やフラッシュを焚いたときにキランと光るのは、輝板があるからです。

(2)ピントを合わせるのが苦手

人間は毛様体で水晶体の厚みを調節し、光の屈折率を変えて見たいものにピントを合わせるのが得意。一方、犬は水晶体によるピント合わせが苦手で、角膜に曲率をもたせることで屈折率をカバーしていると考えられます。

(3)近いものが見えづらい

基本的には遠視で、近くのものを見るのが苦手。飼い主さんの顔でさえ80cmほどまで近づけられるとぼやけてしまうと言われています。

(4)広い視野で狩猟の際にコミュニケーション

目の位置が顔の正面ではなく斜めの位置についています。群れで狩りをする際に周りの仲間とコミュニケーションをとりやすく、広い視野を確保するためと考えられます。

(5)赤色をほぼ認識できない

黄色や青色を見るのは得意ですが、赤色はほぼ認識できないです。

犬の目の病気で注意が必要な病気

犬の目の病気について教えてください。

犬の目の病気について教えてください。

犬は自分で目が痛いとか痒いとか見えづらいと言ってはくれません。片目が見えなくても生活に支障がなく、両目の失明で初めて症状が現れることもあります。どうしても発見が遅れてしまいがちです。飼い主さんが異常に気づき当院を受診した段階で、すでに手遅れとなっていることも少なくありません。この機会に目の病気の種類や症状、普段気をつけることなど知り、愛犬の大切な目を守るために役立ててくださいね。

代表的な犬の目の病気

結膜炎

目のかゆみや違和感、白目の充血が起きます。原因は感染、異物、アレルギーなど様々。失明につながる角膜潰瘍やブドウ膜炎、緑内障も充血を伴うため、結膜炎だろうと軽視せず眼科検査を行うことが望ましいです。

ドライアイ

目を守る涙液や油、ムチンの分泌が減り、角膜の表面が乾燥した状態。外傷や感染症のリスクが高まり、さまざまな目の病気を引き起こすきっかけになります。

白内障

水晶体の白濁による視覚障害。さらに進行すれば痛みを伴い失明を招く緑内障(下記参照)を引き起こすことも。犬は若齢で発症する遺伝性白内障も多く、生後数カ月で手術が必要になるケースも少なくありません。60犬種以上を好発犬種とする報告もあります。また、糖尿病の犬が併発する糖尿病性白内障や老齢性白内障もあります。

緑内障

眼圧(眼球内の圧力。主に眼房水という目の中の水により作られる)の上昇などにより視神経などが障害を受け、視覚障害や失明を引き起こす病気。眼内炎など他の病気から引き起こされる続発緑内障(ぞくはつりょくないしょう)、生まれつきの体質から発症してしまう原発緑内障(げんぱつりょくないしょう)があります。急性期には激しい痛みで目が開けられなくなり、発症から48時間程度で失明することもあります。早期発見、早期治療が肝要です。この病気の怖さの一つとして発症から時間が経つと痛みの表現が乏しくなってしまうことです。本当は痛いのに、飼い主、獣医師側がそれを見逃してしまう可能性があるのです。緑内障は一度発症すると治ることは少なく、最終的には痛みをとる手術が必要になることが多いです。白内障から続発して起こる緑内障は白内障手術や抗炎症薬の点眼によって緑内障の発症リスクを半分以下に抑えられます。日本国内では柴犬(特に6~7歳のメス)の罹患が最も多く、シー・ズー、雑種、アメリカンコッカースパニエルと続きます。

ぶどう膜炎

ぶどう膜という眼内を裏打ちする血管膜の炎症です。血管が多い組織のため炎症も起こりやすいです。ぶどう膜は虹彩、毛様体、脈絡膜から成り、ぶどう一粒のような見た目をしているためこう呼ばれます。そこに炎症が起こると痛みによるしょぼしょぼ感や縮瞳(瞳孔が小さくなる)が起き、重度となると眼内出血を伴い眼内(黒目の中)が真っ赤になることもあります。原因は非常に様々で単純に鈍性外傷(ぶつけてしまった)から細菌、真菌、ウイルスなどの感染症、自己免疫疾患、がんあるいはリンパ腫や子宮蓄膿症(みやちくのうしょう)など全身性の病気の一環として起こることもあります。緑内障を続発することもあるためきちんとした治療が必要なのですが、残念ながら検査をしてもはっきりとした原因がわからないこともあります。

角膜炎(潰瘍性角膜炎、慢性氷層性角膜炎)

潰瘍性角膜炎(かいようせいかくまくえん)は最も多い目の病気の一つ。傷や感染症などにより角膜が傷つき、強い痛みが出ます。重度では目に穴が空き、失明を招くこともあります。特にパグ、フレンチ・ブルドッグ、ボストン・テリア、チワワ、シー・ズーなどの目が突出している短頭種は、ドライアイなどにより角膜が傷つきやすく、涙が届きにくいため感染も起こしやすく重症化しやすいので注意が必要です。 また、角膜に通常は存在しない血管や白目(結膜)の細胞が角膜に入り込む慢性表層性角膜炎(まんせいひょうそうせいかくまくえん)もあります。これは傷や乾燥、目の周りの毛などによる慢性的な刺激が原因となったり免疫異常が原因と言われるものもあります。黒目に赤い血管が見えたり白く濁ったりするのが特徴です。長期放置すると透明である角膜が黒く濁ってしまい視覚障害を起こすこともあります。

チェリーアイ

瞬膜(第3眼瞼とも呼ばれ、人では退化している3番目のまぶた)にある瞬膜腺が飛び出してしまう。涙液は瞬膜腺と主涙腺で5割ずつ作られているといわれ、発症後治療せずにいると涙腺が痛み、半分近くの涙液を失いドライアイにつながることがあります。ビーグル、チワワ、ブルドッグなどが好発犬種です。

網膜変性症

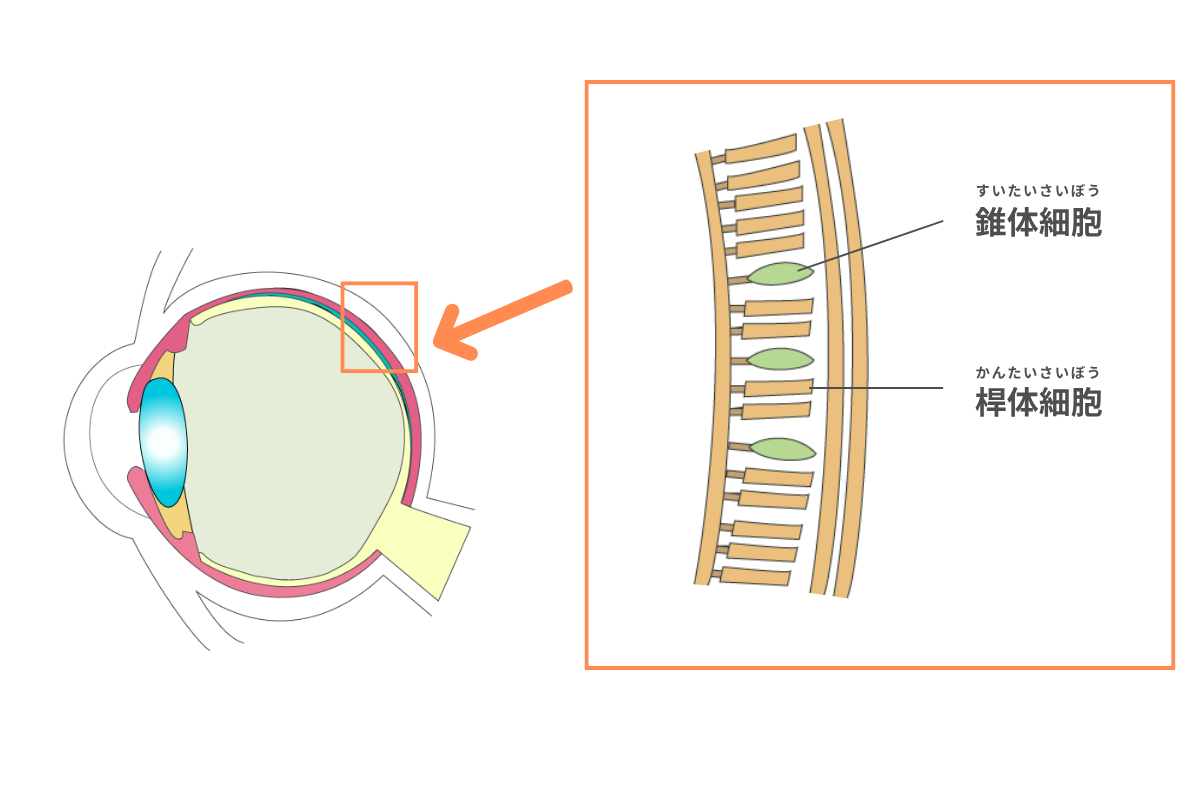

網膜が変性する病気で、犬ではいくつかのタイプが知られていますが、ミニチュア・ダックスフンド、トイ・プードルなどにみられる遺伝性の進行性網膜萎縮が最もよく見受けられます。進行性網膜萎縮はまず「桿体細胞(かんたいさいぼう)」という暗い場所での視覚に関わる細胞が傷つき、病気が進行すると網膜中心部に多い錐体細胞(すいたいさいぼう)という明るい場所での視覚に関わる細胞も障害され、やがて失明に至ります。

眼瞼腫瘤(がんけんしゅりゅう)(瞼のこぶ、おでき)

マイボーム腺腫という良性腫瘍が最も一般的。まぶたにできる腫瘤は良性が多いとはいわれるが、2割5分はがんという報告もあります。他に感染症である麦粒腫、マイボーム腺(脂腺)の脂が詰まってできる霰粒腫などもあります。がんである可能性、がんでなくとも大きくなれば不快感が生じ、摘出の際も綺麗な瞼の温存が難しくなります。以上の、3つのリスク(がんの可能性・感染症の可能性・瞼の温存の難易度)があるため、摘出が推奨されることもあります。

犬の目の病気の検査と治療法

犬の目の病気の検査にはどのような種類がありますか?

犬の目の病気の検査にはどのような種類がありますか?

愛犬の目の異常に気づいたら、まずはかかりつけの動物病院で獣医師の診察を受けましょう。目の検査は特殊な器具を使わず見つけられる病気もありますが、診断には眼科専用器具が必要になる病気もあるため、診断が難しい場合や治療しても改善しない場合は、獣医師に眼科への紹介を相談してみてください。当院では必要に応じて下記の検査を行います。

・問診(病歴、治療歴、心当たりなど飼い主様からの情報を得る)

・外貌検査(動きに異常はないか、腫れ、充血、濁り、左右差がないかなど全体的な観察)

・対光反射(光に対する瞳孔の動き)

・眼瞼反射(瞬きできるかの確認、筋肉や神経の病気で消失)

・シルマー試験(涙の量の検査)

・角膜染色(角膜の傷や涙の質の検査)

・眼圧測定検査(緑内障やぶどう膜炎の確認)

・スリットランプ検査(眼科用顕微鏡を使った細やかな検査)

・眼底検査(網膜の検査)

健康診断に「アイチェック」を加える

目の健康診断は「アイチェック」と言います。健康なときに「シルマー試験」で涙液の量と、「眼圧測定検査」で眼圧を測っておくと、いざ気になる異常があったときに健康な時と比べることができ、病気の早期発見につなげられます。かかりつけの動物病院で健康診断を受けるときに加えることをおすすめします。

犬の目の病気の治療法を知っておきたいのですが……。

犬の目の病気の治療法を知っておきたいのですが……。

代表的な治療法は、点眼薬(目薬)や内服薬による薬物療法、手術療法、生活環境の改善の3つです。早く治療を始めたほうが早く治り、手術の成功率も上がります。

薬物療法:点眼薬、内服薬、眼軟膏(病気の種類に応じて処方される)

目薬は患部に直接薬を届けられるため、非常に重要で中心的な治療法です。点眼薬は目の奥の方(硝子体や網膜)、まぶたには届きにくいため内服薬も治療に用いられることがあります。病気によって使う目薬はかわります。間違った使い方をすると効果がなかったり、場合によって病気が悪化してしまうこともありますので、お持ちの目薬もご自身の判断ではなくかかりつけの先生に相談してから使うようにしましょう。人間用の市販の点眼薬は犬に適さないものもあるので、獣医師に相談してください。

手術療法:まぶたの腫瘍、深い角膜潰瘍、白内障や緑内障などに対する手術

まぶたの腫瘍、深い角膜潰瘍、白内障や緑内障は目薬での治療に限界があり、手術が必要になることがあります。目の手術はマイクロサージェリーといい手術用顕微鏡を覗きながら行うものも多く、高い専門性が必要になります。かかりつけの先生にご相談ください。犬の白内障手術は人間とは異なる目の構造や術後の安静の問題で、残念ながら成功率は高いとはいえません。犬の白内障手術の成功率(視覚を維持できている確率)は、1年後90%、2年後70%であったという報告もあります。

生活環境の改善:家庭でできる目のケア、ほこりや刺激物の除去

目にはアレルゲンや汚れが付着しやすいため、洗眼を習慣にすることが望ましいです。また、目の乾きやすい短頭種(パグやシー・ズー、フレンチブルドッグなど)や高齢犬は獣医師に保湿効果のある点眼薬や眼軟膏の処方を相談してみるのもいいでしょう。詳しい使い方は獣医師に確認してみてください。加えて、生活空間もこまめに掃除して、清潔を保ってください。

もしものときのために、点眼薬をつけるコツを教えてください。

もしものときのために、点眼薬をつけるコツを教えてください。

目の病気になってから、いきなり点眼薬や眼軟膏をつけるのは難しいと思います。日頃から目薬の練習をしておきましょう。保湿用の点眼薬は目の病気の予防としても使えるので、練習も兼ねてかかりつけの動物病院に処方を頼んでみてください。健康なときに点眼薬を持った状態や実際に点眼し、ほめてごほうびを与えることを繰り返しましょう。まずは点眼に慣れてもらうことが大事です。押さえつけたり寝ている時に点眼をしようとすると目薬が嫌いになってしまう事があります。気をつけましょう。

まずは犬にやさしく声をかけながらなで、ほめてごほうびを与える。目の周りを中心に触られることに慣らす

まずは犬にやさしく声をかけながらなで、ほめてごほうびを与える。目の周りを中心に触られることに慣らす

点眼薬のつけ方:片手で点眼薬を持って小指で上まぶたを引っ張り、素早く垂らす。すぐにほめてごほうびを与える。わんちゃんには少し上を向いてもらうとつけやすいです。正面ではなく、点眼瓶が見えづらい後方から点眼します

点眼薬のつけ方:片手で点眼薬を持って小指で上まぶたを引っ張り、素早く垂らす。すぐにほめてごほうびを与える。わんちゃんには少し上を向いてもらうとつけやすいです。正面ではなく、点眼瓶が見えづらい後方から点眼します

眼軟膏のつけ方①:軟膏を指に少量出し、上まぶたを引き上げてできたポケット(隙間)に入れる

眼軟膏のつけ方①:軟膏を指に少量出し、上まぶたを引き上げてできたポケット(隙間)に入れる

眼軟膏のつけ方②:眼軟膏の容器から直接出し、つけ方①と同じようにポケットに入れる

眼軟膏のつけ方②:眼軟膏の容器から直接出し、つけ方①と同じようにポケットに入れる

犬の目のセルフチェック方法と病気の予防

犬の目の病気を早く見つけるためにできることは?

犬の目の病気を早く見つけるためにできることは?

目の病気の多くは白目の充血を伴う事がおおいです。ところが犬の目は人と比べ黒目(角膜)が大きく白目が見えづらい構造です。くりっとしたかわいらしい目をつくっている特徴が、病気の発見の遅れにつながっている可能性も。愛犬の上まぶたを持ち上げたり下まぶたを引き下げたりして、白目の状態もご家庭でチェックすることが重要です。目を擦ったり片目の瞬きが多いなどは目の痛みや不快感のサインです。日常生活の中で愛犬の目や表情、行動などに気になる点があれば記録し、早めにかかりつけの動物病院を受診しましょう。

眼科では「目やには口ほどに物を言う」という格言があるほど、目やには病気を見つけたり診断したりする大切な手がかりになります。飼い主さんの中には「診察してもらうのに汚れていたら申し訳ない」と拭いてしまう方もいますが、獣医師が症状を確認できるようにそのままお越しください。

セルフチェックで目の病気を早期発見

家庭でチェックするポイントと、病気のサインを知っておきましょう。

- □ 目やにの色や量→黄色、緑色

- □ まぶたの状態→充血、脱毛、腫れ

- □ 正面から光を当てて角膜(黒目)の色を確認→濁りがある、凹んでいる、ざらざらしている

- □ 目の充血・赤み・黄疸の有無→白目や角膜の変色

- □ 涙液の量や質→量が増えた、ベタベタと粘つく、乾いている

- □ まばたきの頻度→片目だけ多い、目が開きづらい、瞬きができない

- □ 目の動きの変化→左右差や違和感、動きを追わない

- □ 瞳孔の大きさや形の変化→左右差、散大(開きっぱなし)

- □ 犬の表情や行動の変化→光を避ける、目を細める、夕方の散歩を怖がる、物にぶつかるなど

犬の目の病気を予防するために日々できることが気になります。

犬の目の病気を予防するために日々できることが気になります。

目にアレルゲンやほこりがつくと結膜炎などを引き起こすので、基本は生活環境や目の周りを清潔にしておくこと。帰宅後の洗眼を習慣にしてもいいでしょう。かかりつけの動物病院に目を洗える点眼薬や洗眼液の処方を相談してみてください。犬は人間に比べてまばたきの回数が少なく、また年齢ととも涙の質も低下するため目が乾燥しやすくなります。中高齢を過ぎたら保湿できる点眼薬や眼軟膏も検討してください。寝ているときにまぶたが閉じないタイプの子や、目が突出ぎみの短頭種は目が特に乾燥しやすいので要注意。

涙やけのケアをするタイミングは食後がおすすめ

涙やけのケアをするタイミングは食後がおすすめ

飼い主さんから相談が多い「涙やけ」は、涙液が出たときに拭くだけでもきれいになることも。動物は唾液と一緒に涙液を分泌されるので、食後に拭いてあげることも有効なケアの一つです。根本的に治したい場合は、複数の検査で原因を特定することから始めます。

青木先生からのメッセージ

青木先生からのメッセージ

クオリティ・オブ・ビジョン(視覚の質)を守りたい

幸せに暮らすためには、クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)の維持・向上が重要といわれていますよね。私たち眼科が担うのは「クオリティ・オブ・ビジョン(視覚の質)」です。動物は視覚に異常が生じても訴えることができないため、飼い主さんのセルフチェックが病気の早期発見の鍵。たとえ目の病気を発症したとしても、早く治療を始めれば、クオリティ・オブ・ビジョンを維持・向上できる可能性は高まります。「なんとなくおかしい」という小さな違和感であっても、ぜひ獣医師に相談してくださいね。

取材にご協力いただいた病院

八ツ木の丘動物病院院長。2007年に麻布大学獣医学部獣医学科卒業後、工藤動物病院、青木獣医科の勤務を経て、2020年に八ツ木の丘動物病院を開業。在学中から眼科に関わる研究を行い、現在は緑内障や角膜潰瘍をはじめ、さまざまな眼科手術を行う。動物とのコミュニケーションに関わる視覚の重要性を飼い主に伝え、人と動物が互いに幸せな生活を送るために欠かせないクオリティ・オブ・ビジョン(視覚の質)の維持・向上のために啓発を続けている。