ハグにゃんがお届けする「プロペットオーナー」になるための講座、ペットオーナー大学。第4回(2025年7月5日実施)は日本獣医生命科学大学で臨床と研究の両面から猫を診る森先生、猫の栄養学を専門に研究され「ネコさん」の愛称で親しまれる岩﨑先生をゲストに迎え「ねこちゃんの特性を知って、食事をもっと楽しんでほしい!ご飯講座~ねこちゃん編~」を開催いたしました。

※プロペットオーナーとは日本全薬工業株式会社が定義した名称であり「ペットとより豊かな時間を過ごすためにペットのことを学んだペットオーナーのこと」を指します。

講師紹介

MC紹介

目次

①猫はなぜご飯に飽きるの?

MC

MCさっそくですが、猫はどうしてご飯を食べなくなるのでしょうか?

岩﨑先生

岩﨑先生一言ではなかなか言えないのですが、猫の習性が原因なこともあれば、病気や高齢だったり、環境的なものとか、成育の条件とか、様々な原因があるんです。あとは生後2~9週の子猫の時期にいろいろなご飯を経験していないと新しいご飯を受けつけにくくなりますね。それから「単調効果」というのがあって、猫は初めて食べたときに1番美味しく感じる特性があります。ですので、同じものを続けて出すと2回目食べた時には、おいしさが急激に落ちるんです。

MC

MCなるほど、単調効果というんですね。

岩﨑先生

岩﨑先生わかりやすく例えると、私たちもビールは最初の一杯が一番おいしいと感じますよね。それと同じです。

MC

MC森先生、うなずいてますね(笑)

岩﨑先生

岩﨑先生だから朝出したご飯を食べなかったからといって、夕ご飯にまた出すと、新鮮味がなくなって、猫は食べないことがよくあります。あと、日本は湿度が高いので、フードが湿気を吸って食感や香りが落ちやすいんです。ドライフードでも湿気てしまうと嗜好性が落ち、食べなくなることがあります。

森先生

森先生それから体調が悪くても猫は隠そうとするので、飼い主さんが気づかないことがあります。実は「食べない」ことが体調不良のサインになっている場合もあります。

岩﨑先生

岩﨑先生そうですね。高齢になると嗅覚や味覚の感じやすさが衰えてきてしまうので、それが原因で食べなくなることもありますね。

MC

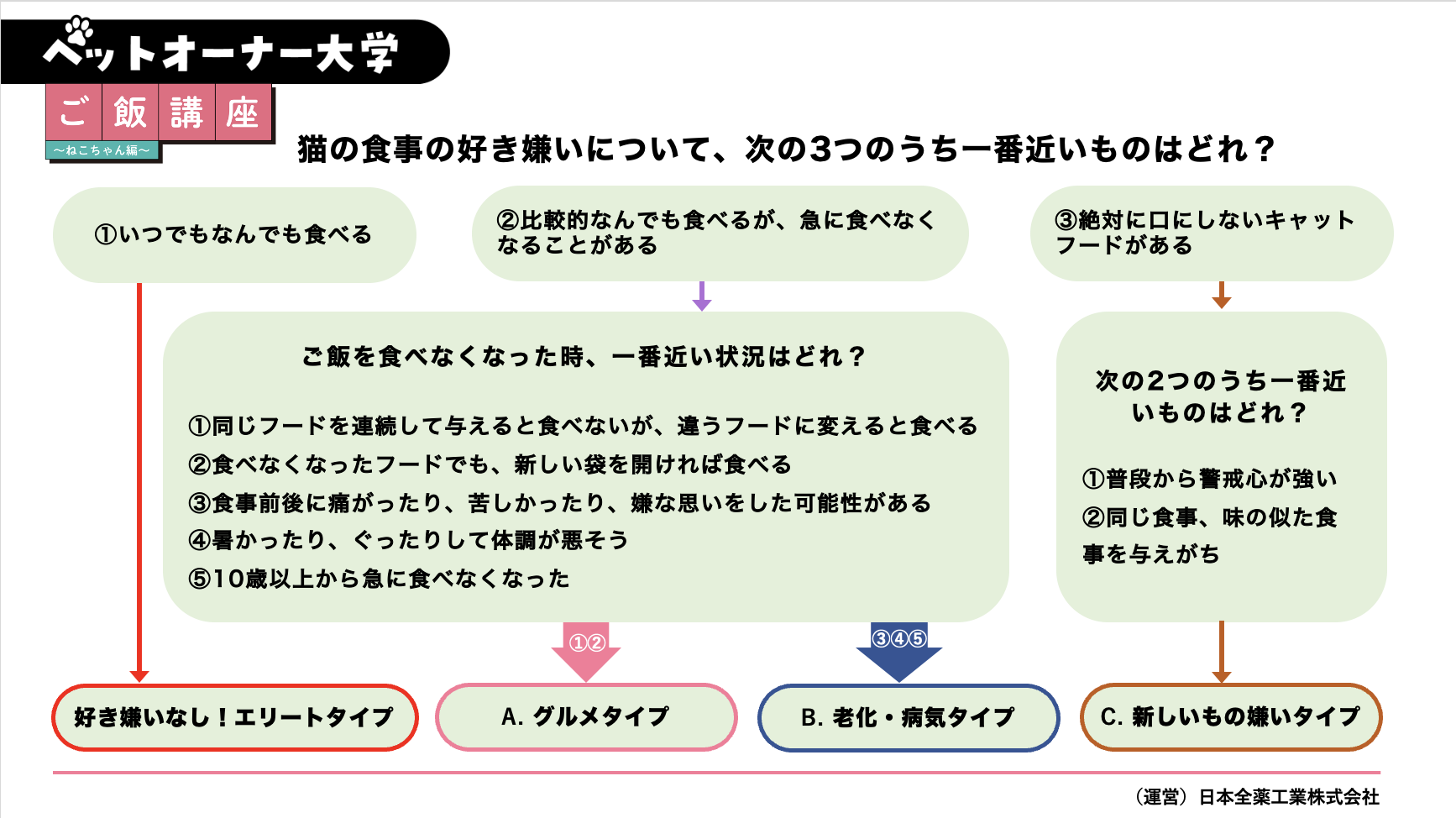

MC単純に「飽きた」ということだけでなく、体調や経験など、さまざまな要因が関わっているんですね。岩﨑先生は「ご飯お悩みチャート診断」を作られていますよね。これはどういうものなんでしょうか?

岩﨑先生

岩﨑先生猫がご飯を食べなくなる理由はいろいろあるんですが、それをタイプ分けして整理しました。背景を知ることで、飼い主さんが「なぜ食べないのか」を理解しやすくなりますし、それに応じて工夫ができます。

MC

MCこれはどうやって編み出したんですか?

岩﨑先生

岩﨑先生200本以上の論文を読み、そこからデータを整理して、実際の臨床現場の知見も合わせて作成しました。

▲岩﨑先生の著書に詳しい解説がありますので気になる方はぜひご一読ください。

森先生

森先生猫って「気まぐれで食べない」と思われがちですけど、実際は理由があります。診断チャートのようにタイプを把握するのはとても有効ですね。

MC

MC実際に「食べない」と悩んでいる飼い主さんも、「うちの子はこのタイプかも」と思えば対策が見えてきそうですね。ちなみに、診断チャートのBの「老化・病気タイプ」は病気が原因で食べない、食べられないということだと思うんですが、森先生、病気のサインはありますか?

森先生

森先生体重がどんどん落ちているようであればそれは異常のサインです。体重が落ちると猫は大体脱水症状になってきます。脱水を確認するには皮膚をちょっとつまんで、つまんだ皮膚がすぐに戻らないようなら疑った方がよいでしょう。そこからは獣医師の出番になります。ずっと食べなければだんだん痩せてしまいますので、食べない原因を探らなければいけません。

MC

MC食べなくなってどれぐらい経ったら、病院に行った方がいいですか?

森先生

森先生2日食べてなかったら一度獣医師に相談した方がいいと思います。

▼猫はなぜご飯に飽きるの?はこちら

②療法食との付き合い方

MC

MC獣医師さんにお世話になってから出てくるのが「療法食を食べてくれない」という悩みです。これはどうしたらいいんでしょう?

森先生

森先生まず「食べること」が最優先です。療法食を食べることが理想ではありますが、食べなければ意味がありませんので、工夫をしてでも食べてもらうことが大事です。具体的には、開けたてをあげるとか、温めて香りを立てるとか。そうすることで嗜好性が上がります。

岩﨑先生

岩﨑先生猫が好む温度というのがあって、だいたい38.5度ぐらいが一番食べやすいと言われています。電子レンジでほんの少し温めるのも有効です。

森先生

森先生そうですね。ドライフードでも電子レンジで数秒加熱すると香りが立ちます。食欲を刺激するみたいですよ。

MC

MCえ!電子レンジで温めても大丈夫ですか?

岩﨑先生

岩﨑先生大丈夫です。お皿に移し替えて低温でチンしてあげてください。カリカリしたご飯も電子レンジで温めていただいて構わないです。

MC

MCそうなんですね。試してみます。ちなみに「療法食の期間は療法食しかあげてはいけない」と思っている飼い主さんも多いですよね?

森先生

森先生はい。ただ、絶対にそれしか与えてはいけないというわけではありません。 例えば、少し一般食を混ぜれば食べてくれるなら、その方がいい場合もあります。栄養バランスよりも「まずは食べること」を優先してほしいです。

岩﨑先生

岩﨑先生あとできることとしては、ちょこっとずつ食べさせるとかもありますね。私たちは通常1日3食ですが、実は猫は1日10回に分けるのがベストなんです。

MC

MC実は私、先生たちとの事前打ち合わせの時にそのお話をお聞きして実践してみたら、うちのわがままなメインクーンの男の子がよく食べるようになりました。

▼療法食との付き合い方はこちら

③今日から試せる実践テクニック

MC

MCでは、日常的なご飯選びのポイントについても教えてください。飼い主さんはご飯のパッケージのどこを見ればいいのでしょう?

岩﨑先生

岩﨑先生まずは「成分表示」を見てほしいです。特に「タンパク質量」。猫は肉食動物ですからタンパク質の比率がとても重要です。見ていただくとおそらくタンパク質が35%、脂質が20%、炭水化物が40%くらいになっていると思います。タンパク質量が高いフードほど原料コストも高くなりますが、それは品質の指標にもなります。

森先生

森先生そうですね。私も診察でよく相談されますが、値段と品質はある程度比例します。ただ安いフードだから悪いというわけではありません。

岩﨑先生

岩﨑先生あと価格が高い場合、研究所を持っているメーカーかどうかもチェックポイントになりますね。研究開発に投資している会社は信頼性が高いかわりに価格も高くなりますので。

MC

MCちなみに飼い主としては「グレインフリー」などの表示も気になるのですがそのあたりはいかがでしょう?

※グレインフリー:キャットフードに含まれる穀物(米、小麦、トウモロコシなど)を一切使用していないフードのこと

森先生

森先生「グレインフリー=必ず良い」というわけではありません。穀物も炭水化物として大切な栄養源です。猫にとっては消化しづらいものもありますが、完全に悪いわけではありません。腎臓病になった時は炭水化物や脂質が多いフードを与えます。その時困りますしね。重要なのはタンパク質をしっかり摂れているかどうか。その上で炭水化物や脂質とのバランスを考えることです。

MC

MCかいつまんだ知識ほど恐ろしいものはないですね。

森先生

森先生フードは“流行り”で選ばず、猫の体質やライフステージに合っているかを見極めることが一番大事になります。

岩﨑先生

岩﨑先生せっかくなので炭水化物がなんでペットフードに必ず入ってるかっていうお話を。炭水化物はフードのサクサク感を作るのに必要なのです。

MC

MCそのサクサク食感っていうのは、やっぱり猫にとって重要なんですか?

岩﨑先生

岩﨑先生とっても重要なんです。猫はカリカリ食感を好みます。好みの硬さにするには、水分含量6%ぐらいがよいと言われています。

MC

MC缶詰はカリカリじゃないですよ。

岩﨑先生

岩﨑先生ウェットは極端に柔らかいので好きですね。一方、中途半端なやわらかさは苦手なんです。このような食感の差で好みが分かれる理由は、猫の歯が食べ物を噛み切るようにできていて、ベタベタしたものには向かないからなんです。ハサミをイメージするとわかりやすいと思います。

MC

MCなるほど、そういう理由からなんですね。 ここまでフードの種類や選び方について伺いましたが、実際にどれくらいの量を与えればいいのか、目安はありますか?

森先生

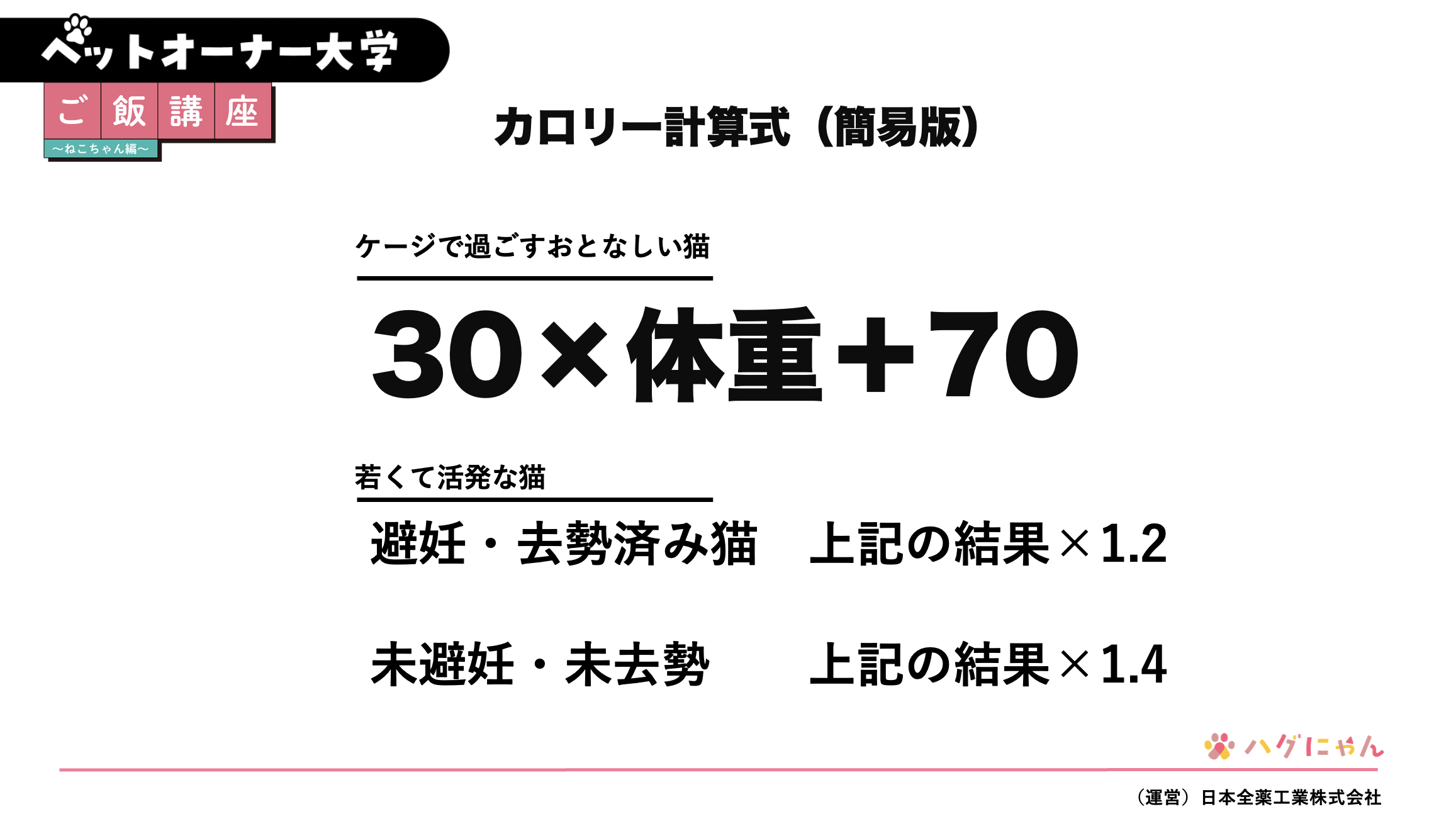

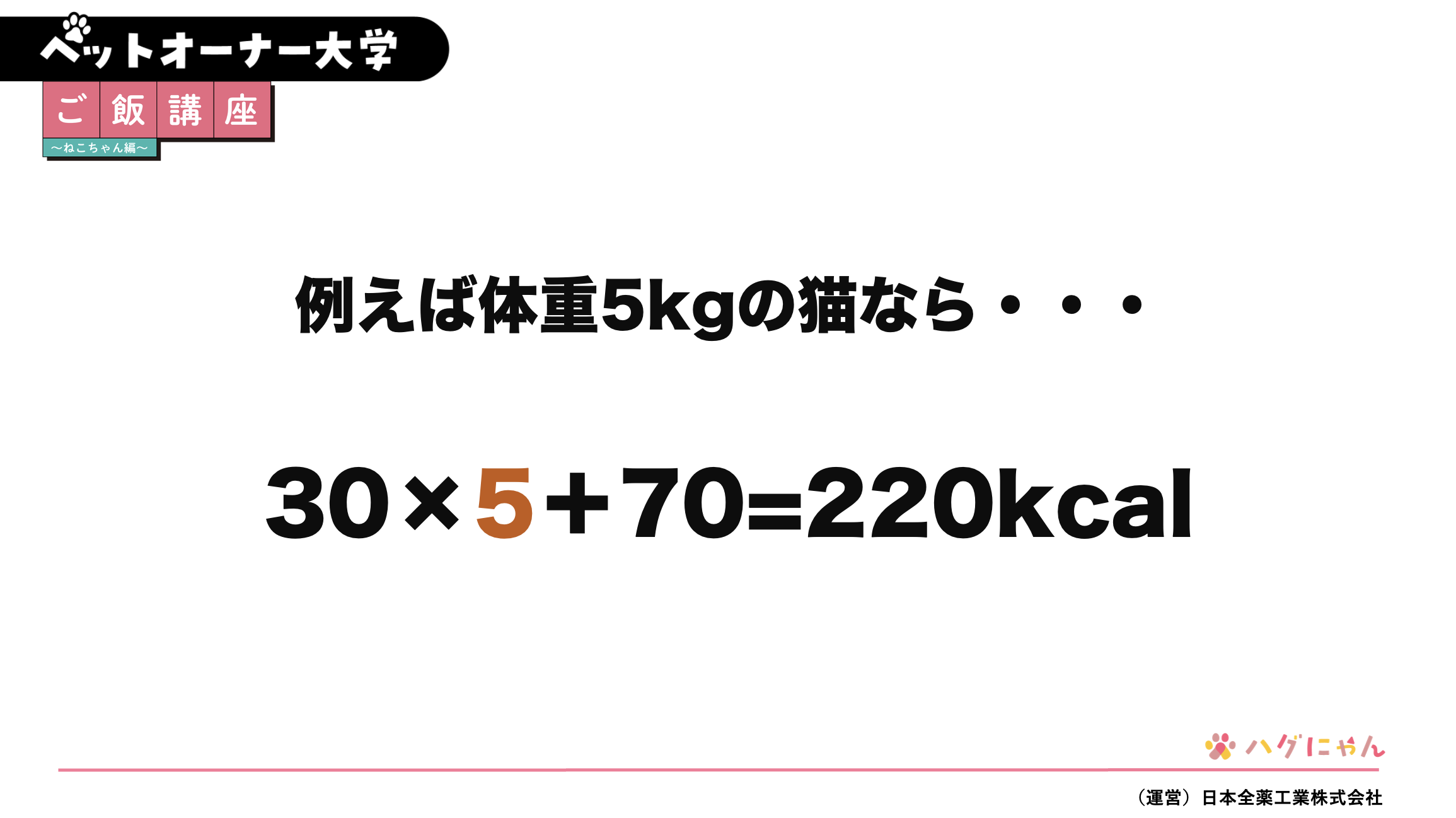

森先生簡単な計算式があります。「30 × 体重(kg)+70」で求める方法です。例えば体重4kgの猫なら「30×4+70=190kcal」が1日の目安になります。この計算式は、ケージで過ごすおとなしい子を想定した数値になります。

森先生

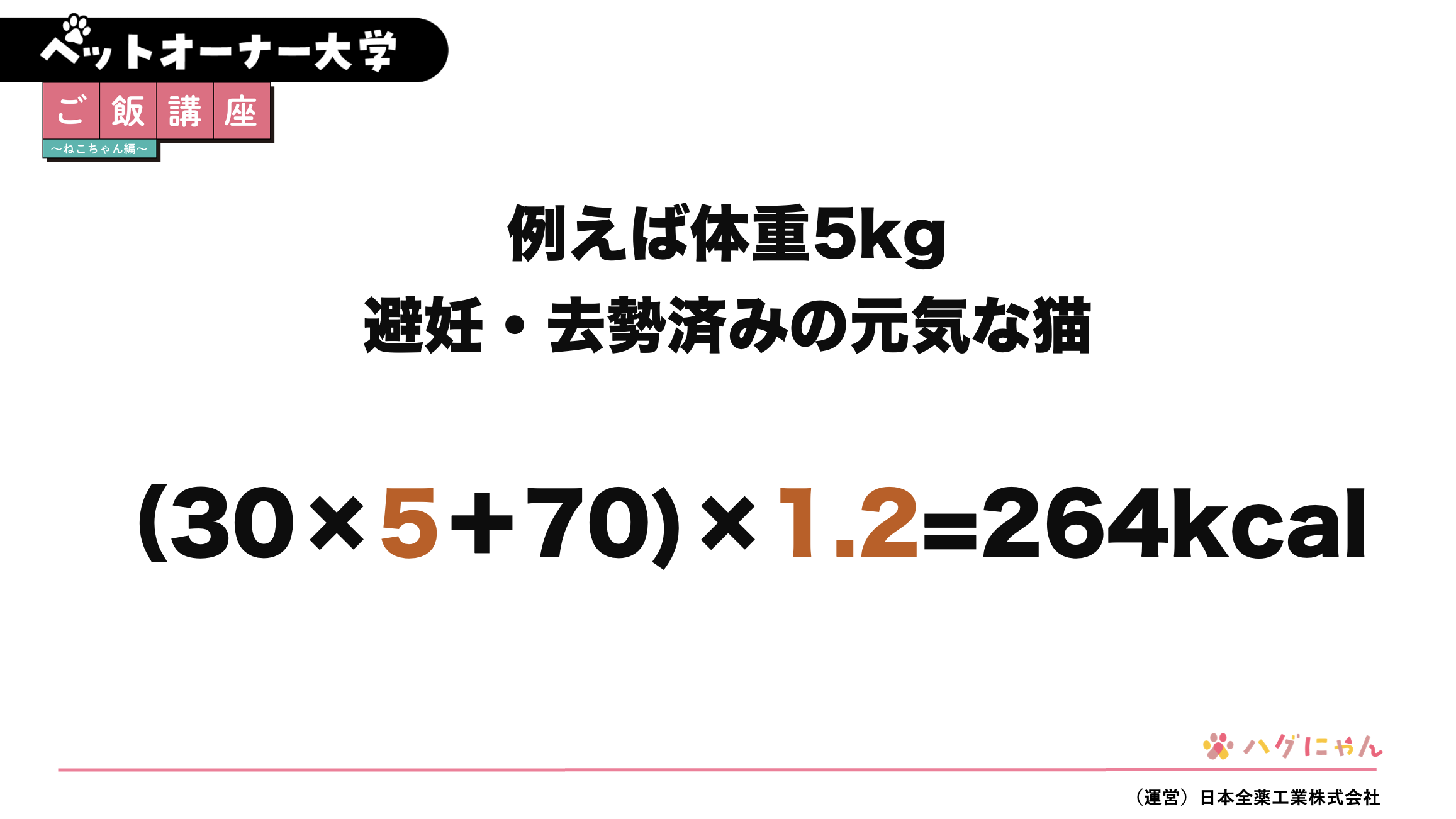

森先生若くて活発な避妊・去勢済みの子には、さきほどの計算結果に1.2を掛けた数字のカロリーを。未避妊・未去勢の活発な子には、さきほどの計算結果に1.4を掛けた数字が適正なカロリーになります。ただし、大事なのは“現在の体重”ではなく“理想体重”で計算することです。太り気味の猫は今の体重を基準にすると、さらに太ってしまいますのでご注意を。(下図参照)

MC

MCこの数字は1日のカロリー数ですか?

森先生

森先生1日のカロリー数です。そして与え方もポイントです。さきほどの話題にもありましたが、猫は本来、狩りをして1日10回くらいに分けて食事をしていた動物です。ですので、理想は少量を何回にも分けて与えること。1日2回だけでなく、小分けにすることで猫のリズムに合った食べ方になります。

岩﨑先生

岩﨑先生そうですね。猫はもともとネズミを1日に10匹程度捕まえて食べていたとされます。そのリズムを再現するのが自然です。今は自動給餌器も普及しているので、そうしたツールを使って少しずつ与えるのも有効ですね。

MC

MCということは、1日のカロリー数に相当する量を、10回に分けてあげるのが理想的ですね。人間の生活リズムに合わせるだけでなく、猫本来の習性に寄り添った与え方を工夫するのが大事なんですね。

▼今日から試せる実践テクニックはこちら

④質問コーナー

MC

MCここからは質問コーナーに移ります。事前にいただいた質問、そして当日のチャットからもいくつか取り上げて、先生方に答えていただきます。

参加者

参加者ご飯は出しっぱなしでもいいですか。時間を決めて出した方がいいですか。

岩﨑先生

岩﨑先生食べるのであれば出しっぱなしでも良いと思います。ただし注意点があります。猫は自分で必要な分だけ食べるコントロールができる動物ですが、避妊・去勢をするとその能力が落ちます。ですので、出しっぱなしにする場合でも1日の必要カロリー分だけを出して、それを食べ切ったらその日はおしまい、という形が良いと思います。

森先生

森先生出しっぱなしでも、量は飼い主さんがしっかり管理してあげる必要があります。

参加者

参加者病気で痩せてしまった猫を太らせる時の、最適なペースを知りたいです。

森先生

森先生体重減少が起きている場合は、まず獣医師に診てもらい病気を治すことが前提です。その上で少しずつ体重を戻していくのが理想です。「この期間で何キログラム」という決まりはありませんが、無理に増やす必要はなく、自然に食べられる中で増やしていけば良いと思います。目安を言うなら、週に体重の 1~2%の増加は許容範囲だと考えます。

岩﨑先生

岩﨑先生毎日の観察が大切です。体重計測に加え、触ってみて体の状態が変わっていないかを確認してください。猫の体調を見極める近道になります。

参加者

参加者ご飯を食べない代わりにおやつをよく食べます。おやつをしょっちゅうあげてもいいですか。

岩﨑先生

岩﨑先生おやつは1日のカロリーの10%以内が理想です。それ以上になると栄養バランスが崩れますので気をつけてください。

森先生

森先生おやつは嗜好性が高く、リンなど腎臓に負担をかける成分が多いこともあります。特にシニアの猫では注意が必要です。与える場合はあくまで補助的にしましょう。

参加者

参加者大好物なので無糖ヨーグルトを週に2回、1回あたり10~15gあげていますが、減らした方が良いでしょうか。

岩﨑先生

岩﨑先生問題はありません。不調が出ていなければ大丈夫です。乳酸菌は猫にとってプラスに働く面もあります。

森先生

森先生ただし全体のバランスを考えてください。ヨーグルト自体が悪いわけではありませんが、カロリーオーバーにならないように注意する必要があります。

参加者

参加者食べきっていないご飯はどうしたらいいですか。

岩﨑先生

岩﨑先生夏の時期は特にカビや細菌が心配です。長時間置かずに片づけた方がいいですね。1回に食べ切れる量を出すことが基本です。

MC

MC缶詰は冷蔵庫で保存しても大丈夫ですか?

岩﨑先生

岩﨑先生保存自体は可能ですが、冷やすと嗜好性が落ちます。常温で食べ切れる量を用意するのが理想ですね。

※ご質問をいただいたみなさんありがとうございました。すべての回答は下記の動画にUPしています。

▼質問コーナーはこちら

⑤先生からのメッセージ

岩﨑先生

岩﨑先生

メッセージ

猫の食事は「栄養を満たすこと」だけでなく「楽しく食べること」も大切です。飼い主さん自身が工夫を重ねながら、一緒に良い食生活を作っていってください。そして、やっぱり毎日の観察が一番大事です。いつもの状態と違うのかな?と意識してよく見てほしいですし、日頃からなでて、異常がないか確かめてほしいです。普段の触り心地や見た目を知っておくことが、異常に早く気づく近道です。たくさん可愛がりながら、観察してあげてください。

メッセージ

「猫が食べない」というのは、体調や環境のサインであることも多いです。今日お話しした工夫を参考に、その子に合った方法を見つけていただければうれしいです。最近では、猫の食欲には精神的な要因が関わっていることも指摘されています。例えば、同居猫との関係が悪いなどのストレスが原因で食べないこともあります。体重がどんどん減ってしまうようなら、精神的なトラブルを疑う必要もあるかもしれません。病気によって体重減少が起きているなら、その病気をきちんと診断して治療し、食べられるようにしていくことが重要ですので、心配があれば獣医師にご相談ください。絶対ではありませんが、食欲増進剤を使った方が生活の質が上がる場合もありますので。